C’est toujours plus délicat de recommander de la fiction à offrir, tant les goûts et les critères de choix varient d’un lecteur à l’autre. Voici en tout cas des livres qui m’ont marquée par leur qualité d’écriture et leur originalité.

Les liens renvoient au billet avec un avis plus détaillé, quand il y en a un, et certains sont déjà en format de poche… ils sont notés (*)

Romans et nouvelles :

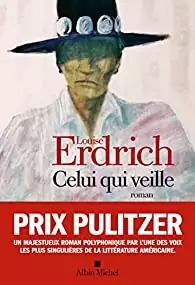

Celui qui veille de Louise Erdrich (*) une histoire très vivante et pleine d’humanité, dans le Dakota des années 50.

Leçons de Ian McEwan, un grand roman, foisonnant, sur l’Europe des soixante dernières années.

Un grand bruit de catastrophe de Nicolas Delisle-L’heureux, un roman d’apprentissage et d’amitié dans le Grand Nord canadien.

Soleil oblique et autres histoires irlandaises de Donal Ryan, à l’écriture éblouissante.

La femme paradis de Pierre Chavagné, un court roman « post-apocalyptique » remarquable par son atmosphère.

Rivage de la colère de Caroline Laurent (*) un beau roman sur le destin des îles Chagos, dans l’Océan Indien.

Policiers et romans noirs :

Les abattus de Noëlle Renaude, un beau roman noir, original et prenant.

Boccanera de Michèle Pedinielli (*) le début d’une série avec une enquêtrice qui sort des sentiers battus.

L’archipel des larmes de Camilla Grebe (*) encore une série (qui peut se lire en désordre) avec des romans remarquablement bien agencés.

On dirait des hommes de Fabrice Tassel, une histoire qui n’est peut-être pas tout à fait ce qu’elle semble être…

Body language de A. K. Turner, une nouvelle série qui a pour cadre une morgue londonienne, et c’est passionnant, si, si !

Maudit printemps de Antonio Manzini (*) un auteur italien de polars à découvrir sans faute !

Et voilà pour ces quelques idées, mais je suis certaine que vous aussi en avez à revendre !