« Chacun sait que le sébaste atlantique est d’un beau rouge vif, il ne se contente pas du bleu, du gris clair ou de simples taches jaunes contrairement aux autres poissons. Mais il est également redoutable : ses arêtes dorsales rigides sont suffisamment acérées pour traverser les gants en plastique et l’épaisseur des bottes. Heureusement, il ne nécessite que peu de manipulations, nul besoin de l’ouvrir ou de le vider, on le met tout en entier dans la cale. »

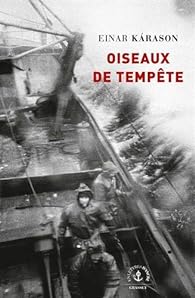

En février 1959, plusieurs chalutiers se trouvèrent pris dans une tempête hors-norme, pendant plusieurs jours, au large de Terre-Neuve. Certains en revinrent, d’autres non. C’est à partir de ce fait réel que Einar Kárason a imaginé…

À bord du Mafur, le commandant et une trentaine de marins remplissent d’abord les cales de sébastes, qui abondent dans ces parages, lorsqu’un froid glacial commence à recouvrir le bateau d’une gangue de glace qui l’alourdit dangereusement. Puis viennent les vagues énormes qui obligent à maintenir le chalutier face à elles coûte que coûte, sous peine de chavirer irrémédiablement. Pendant les rares moments où ils reprennent des forces, chacun des hommes pensent à celles et ceux qu’il a laissés à terre…

« Le pire cauchemar d’un capitaine, c’était qu’il arrive quelque chose à ses hommes. Rien n’était plus agréable que d’entendre un vieux loup de mer qui avait passé sa vie aux commandes raconter que jamais il n’avait perdu ne serait-ce que le petit doigt d’un de ses membres d’équipage. »

Décidément, ce voyage littéraire en mer nous fait faire de belles découvertes ! Il s’agit ici tout simplement du récit d’une tempête, récit imaginaire mais nourri, je l’imagine, de tradition orale, de documents, d’enquêtes… De nombreux extraits pourraient donner une idée de la puissance du texte, mais autant le découvrir par vous-même.

Malgré ou grâce à une chronologie un peu bousculée et des sortes d’apartés concernant l’un ou l’autre des marins, le texte se tient bien et ne lasse à aucun moment. Il permet d’assister à des scènes rares : le relevage d’un chalut plein à craquer, les lits de glace empilés alternativement avec les poissons, le remaillage des filets, le mouvement et le bruit incessants dans la couchette du jeune Larus, la fréquentation de la bibliothèque de bord, l’élimination par l’équipage de couches de glace qui se reforment aussitôt sur chaque partie du pont, et la tempête, bien sûr. Celle-ci génère des scènes puissantes, où tous les hommes se bagarrent avec les éléments sans prendre une minute de repos, où même le coq participe en cuisinant des quantités de viande réconfortante au plein cœur de la tourmente (au four, parce que les marmites se renversent !).

Ce qui change par rapport à d’autres récits marins c’est que l’entraide et la camaraderie ne sont pas des vains mots sur ce chalutier, et cela fait plutôt plaisir.

Il n’y a pas un mot de trop dans ce texte qui allie aventure humaine et belle écriture. Je n’oublie pas la traduction d’Eric Boury qui semble parfaite en tous points.

Oiseaux de tempête de Einar Kárason, éditions Grasset, 2021, traduction de Eric Boury, 160 pages.

Roman repéré grâce à Sacha !

C’est une lecture commune avec Sunalee et Fanja qui nous permet de participer à son Book Trip en mer et à l’activité sur le monde du travail d’Ingannmic.